近期,澳门新葡萄新京威尼斯987周晓林教授和李伟健教授团队在国际期刊Proceedings of the National Academy of Sciences(JCR Q1; 中科院一区) 在线发表了题为The competition dynamics of approach and avoidance motivations following interpersonal transgression的学术论文。本研究揭示了人际伤害之后施害者关于趋向和回避两种动机的时间竞争过程。澳门新葡萄新京威尼斯987为该论文第一单位,我校出站博士后沈波为论文第一作者,其博士后导师李伟健教授为论文合作者;我校心理与脑科学研究院院长周晓林教授和美国加州大学圣巴巴拉分校于宏波助理教授为论文的共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金(71942001, 31630034)和中国博士后科研基金(2018M642489)的资助。

论文来源:Shen, B., Chen, Y., He, Z., Li, W., Yu, H., & Zhou, X. (2023). The competition dynamics of approach and avoidance motivations following interpersonal transgression. Proceedings of the National Academy of Sciences, 120(40), e2302484120.

文章链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2302484120

内容简介

内疚通常被认为是一种重要的亲社会情绪。当个体损害他人利益之后,内疚情绪往往是促使肇事对受害者做出补偿、道歉等亲社会行为。然而,也有肇事者非但不寻求补救,反而选择逃避问题,在自己造成的错误面前“溜之大吉”。这说明内疚可能同时诱发“趋向”和“回避”两种行为动机。然而,以往研究未能同时考察这两种动机,留下了关键问题:趋向与回避两种行为动机是否同时存在于肇事者心中?这两种动机的竞争在时间上如何展开?

近年来,我院李伟健教授课题组开展的研究,“The competition dynamics of approach and avoidance motivations following interpersonal transgression”,于2023年9月28日在美国科学院院刊Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 杂志发表,揭示了个体在损害他人利益之后,补偿和回避这两种行为动机在时间上的竞争过程。该研究不仅有助于我们更加深入地了解人际伤害在内疚个体中所诱发的复杂的社会动机成分,而且对认识更一般性的多属性决策的时间加工也有重要的理论意义。

图1. 多人联机互动范式。一位“肇事者”(左)与一位 “受害者”(右)随机配对完成任务。任意一位任务失败都将导致“受害者”损失一定的金钱代币,从而产生“仅同伴失败”,“同时失败”,“仅自己失败”三种责任情境。 随后“肇事者”用鼠标完成二项选择任务,每个选项包含一个补偿给受害者的金钱数额和与“受害者”视频见面的概率。

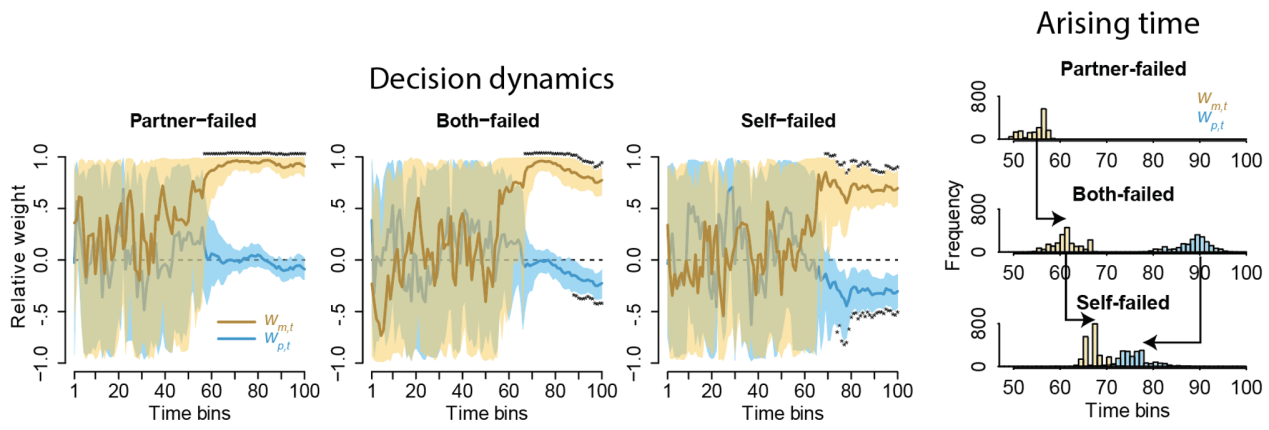

图2. 从鼠标轨迹中揭示的 “肇事者”对趋向(金钱补偿,黄色)和回避(视频概率,绿色)的决策权重随时间变化的动态过程(左列)。最早显著时间点的分布显示,随着责任的增加,对金钱补偿加工的时间起点逐渐推迟,相反地,对视频概率加工的时间起点则提前(右列)。

本研究开发了多人联机实时互动的范式,在实验室情境下真实模拟了日常生活场景(图1),并借助鼠标追踪技术,以高时间分辨率,刻画了“肇事者”对趋向和回避两种动机的时间加工过程,反映在受试者对金钱补偿和视频接触回避这两种决策属性的决策权重的时间动态过程(图2)。研究主要发现,随着“肇事”责任的上升,个体对金钱补偿的决策权重下降,其时间加工逐渐延迟;而对视频概率回避的决策权重上升,其时间加工逐渐提前。这反应了在两种动机的冲突下,个体对两种决策因素的时间加工优先级适应性地调整,即,相对优先地加工权重更大的因素。

此外,本研究运用神经环路模型(neural circuit model)和改进的漂移扩散模型(time-varying DDM)进一步检验了这两种动机竞争的时间动态过程。

主要作者简介

沈波,澳门新葡萄新京威尼斯987出站博士后,研究方向为基础心理学和认知神经科学,主要聚焦于决策过程和社会情绪的研究。目前在纽约大学医学院从事博士后研究工作,在PNAS,ELife,NeuroImage等专业期刊发表学术论文10余篇.

李伟健,教授、博士生导师;现任国家督学、中国心理学会常务理事、教育部中小学心理健康教育专家委员会委员、教育部心理学教学指导委员会委员等职务;承担国家和省部级课题多项,主持1门国家教师教育精品资源共享课程,获得2项国家级教学成果奖,并且担任“心理学核心课程”教育部虚拟教研室负责人。在全国心理健康教育与危机干预领域取得的成果受到中央电视台、《中国教育报》等媒体广泛报道。

周晓林,教授,博士生导师,澳门新葡萄新京威尼斯987心理与脑科学研究院院长,华东师范大学心理与认知科学学院院长,上海外国语大学语言研究院院长,教育部高等学校心理学教学指导委员会主任委员,长江学者特聘教授;《心理科学》主编;曾任国务院学位委员会心理学评议组成员(2009-2020年),国家自然科学基金委重大研究计划专家组成员(2010-2017年),中国心理学会理事长(2017-2020年)。主要研究领域为语言认知、注意选择与执行控制、决策与神经经济学、社会认知与实验社会心理学;其博士毕业生获得青年长江、****、青年拔尖人才、珠江学者、青年北京学者、上海市青拔等称号;主持科技部、教育部、国家自然科学基金、英国经济与社会研究基金等30余项科研项目;2015 - 2022年连续多年入选Elsevier中国高被引学者榜单。