近期,澳门新葡萄新京威尼斯987李伟健教授和丁菀副教授团队在权威期刊Mindfulness (JCR Q2; IF = 3.6)在线发表了题为The Mutual Relationship Between Self-Compassion, Perceived Social Support, and Adolescent NSSI: A Three-Wave Longitudinal Study的学术论文。该研究从个体内部和人际保护性资源的视角,揭示了自我同情、领悟社会支持和青少年自伤三者间的相互关系及其内在机制。我院2021级硕士研究生杨青风是论文的第一作者,丁菀副教授和李伟健教授为本文的通讯作者。该研究得到了国家社会科学基金一般项目(BBA220198)的资助。

论文来源:Yang, Q., Xie, R., Li, J., Zhang, R., Ding, W., & Li, W. (2023). The Mutual Relationship Between Self-Compassion, Perceived Social Support, and Adolescent NSSI: A Three-Wave Longitudinal Study. Mindfulness, 1-11.

文章链接:https://doi.org/10.1007/s12671-023-02169-6

内容简介

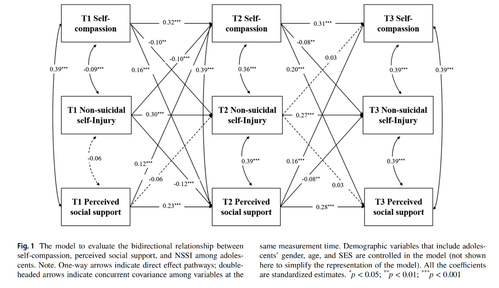

青春期是NSSI发展的关键和脆弱时期,而内部因素和人际因素在青少年非自伤性**中起重要作用。然而,迄今为止,人们对于内部和人际保护性资源与青少年非自伤性**之间的相互关系以及这些关联背后的潜在机制知之甚少。本研究将自我同情和领悟社会支持视为具有代表性的内部和人际保护资源,通过对1214名青少年进行为期一年的3次追踪研究,采用交叉滞后分析考察了自我同情、领悟社会支持和青少年自伤之间的相互关系。研究结果表明,自伤会削弱青少年的自我同情和领悟社会支持,而培养自我同情和增加社会支持有助于预防和减少青少年自伤。此外,由于自我同情和领悟社会支持间存在积极的相互作用,本研究还发现了由这两种保护性资源所介导的两种循环机制。从积极的一面来看,自我同情和领悟社会支持可以通过相互促进来减少后期青少年参与自伤的频率。反之,参与自伤可能会导致青少年的自我同情心或社会支持感降低,从而对人际环境或自我认知产生负面解释,进而增加未来的NSSI风险。这些发现强调了为青少年构建内外部保护性资源网络的积极意义,同时也提示应当警惕自伤的潜在破坏性影响。

主要作者简介

杨青风,澳门新葡萄新京威尼斯9872021级硕士研究生,研究方向为家庭教育与儿童青少年心理健康发展,主要聚焦于青少年风险行为的发生发展机制与应用。目前,以第一作者身份在《Mindfulness》和《Behavioral Sciences》等期刊发表学术论文2篇。

丁菀,博士,澳门新葡萄新京威尼斯987副教授。研究方向为家庭教育与儿童发展、留守儿童心理健康等,主要采用追踪研究和互动实验方法,考察儿童情绪和社会性的发展、影响因素及发生发展机制。先后在《Family Process》《Child Abuse & Neglect》《Mindfulness》《心理科学》等SSCI和CSSCI期刊上发表学术论文40余篇,主持国家和多项省部级课题,担任国内外权威专业期刊审稿专家。

李伟健,教授、博士生导师,原澳门新葡萄新京威尼斯987副校长;现任国家督学、中国心理学会常务理事、教育部中小学心理健康教育专家委员会委员、教育部心理学教学指导委员会委员等职务;承担国家和省部级课题多项,主持1门国家教师教育精品资源共享课程,获得2项国家级教学成果奖,并且担任“心理学核心课程”教育部虚拟教研室负责人。在全国心理健康教育与危机干预领域取得的成果受到中央电视台、《中国教育报》等媒体广泛报道。